「生まれた星の光で照らされている星間ガス」

という文章がありました。 しかし、照らされているというとなんだか反射星雲のように聞こえるので (実際は輝線星雲でないか?と思うので)、 「照らされている」ではなくて「温められている」の方がよいのでないでしょうか。

白鳥座のデネブのすぐ近くにある「北アメリカ大陸」の形を思い出させる形をした星雲。 きれいですね。

おねがい、この写真は仮のもので著作権上ここに掲載をゆるしていただける 画像の提供者を募集中!です。よろしくおねがいします。

とりあえず、 第一歩としては、 エネルギー源を表現するにとどめることにしてはどうでしょう。 北アメリカ星雲の場合は、 近くの高温の星からエネルギーを星間ガスがもらって (紫外線の形でエネルギーをもらい、その結果、中性水素は電離するのですが)、 もらったエネルギーを再放出する形で、星間ガスが光っています。 すると、

「近くにある高温の星からエネルギーをもらって星間ガスが光っています。」

「近くにある高温の星からの光を受けて星間ガスが光っています。」

くらいでよいと思われます。「光」は「紫外線」でもいいかもしれません。

嫌われてしまいましたが、

「近くにある高温の星に照らされて星間ガスが光っています。」

でもそれほど悪くはありません。

専門家は、 星雲がどのような仕組みで光をだしているかを表す言葉を 定義して、 正確に表現しようとします。 発光のメカニズムの区別が話の中で必要となれば、 それに沿って用語を使うようにしましょう。 このあとの、「詳しく知りたい方のために」参照。

(尚:「温められて」は文字通りガスやチリが温まって 熱放射するの場合にとっておきたい表現です。)

[1] p126:恒星の誕生に関わっているのが散光星雲です。 散光星雲は、誕生した星の光を単純に反射する反射星雲と、 星の紫外線により水素ガスが反応してかがやいている輝線星雲に分けられます。

[2] 北アメリカ星雲: だれもが一度は天体写真でお目にかかる有名な散光星雲が、ハクチョウのオシリの すぐよこにある。

オシリ(デネブ)とξにはさまれた、ややξよりにぼんやりとした明るいかたまりが みえる。月もなく澄みきった降るような星が見える夜に限るのだが、 月よりも少し大きい部分が明るく感じられる。 「いわれてみるとあれがそうかな」といった程度だが、たしかにあなたは NGC7000の生の姿をみたのだ。

文献

[1] 小学館の図鑑NEO「星と星座」: 渡部潤一、出雲晶子: 小学館

[2] 夏の星座博物館:山田卓、地人書館

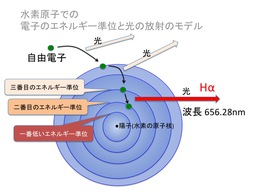

ガスの温度は星ほど高くないので、 電離した電子が再結合して、 中性の水素に戻ります。 このとき、 いきなり最も落ち着いた中性水素になるわけでなく, 再結合直後は励起状態(エネルギーの高い状態)の水素です。 いくつかの励起状態を経てやっと落ちついた安定状態に戻ります。 エネルギーの高い状態からより低い励起状態に移るときに光が出ます。 特に可視光で顕著なのはHα(エイチアルファー)と呼ばれる赤い光で, 北アメリカ星雲の赤い光はこの光です。 いろいろな励起状態があり、状態の移り方も色々ありますから、 いろんな色の光が出ます。 二回電離した酸素原子O++からの光 [OIII] も目立ちます[註b]。

(クリックして拡大)

(クリックして拡大)

星間空間ガスの密度の濃い部分で星が形成されますが、 質量の大きな高温のO型やB型の星がまとまってガスの中で生まれると、 ここで述べたHII領域が形成されます。

別の項で惑星状星雲 の仕組みを読むと、 発光の機構は同じであることがわかります。 (こちらは惑星状星雲であってHII領域とは呼びません。)

しかし、HII領域も惑星状星雲も線スペクトル[註c]ですので、 スペクトルの特徴をとりあげて両方とも輝線星雲 (emission nebula)という言葉で呼ぶことが可能です。

ミクロンサイズの細かいダスト(チリ)に、 近くにあるそれほど高温でない星の光が当たると、 ダストによる光の散乱が起こり、チリが光って見えます。 これは空が青いのと同じ理屈で、星雲は青く見えます。 (例、プレヤデス星団の写真で青い光が見えていますね。) このように散乱光で見えている星雲は反射星雲(reflection nebula)と 呼ばれます。 よくみると、北アメリカ星雲の写真にも星のまわりに散乱光(反射星雲) が見えています。

ダスト(チリ)によって光が遮られてみえる暗黒星雲については別項目で 説明します。 また、観察する電磁波の種類を変えて、ガンマ線,X線、紫外線, 赤外線、電波などそれぞれでぼーと雲に見えるものがあり、 はやり星雲(nebula)とよばれます。 発光機構は非常にたくさんありますのでまた別の機会に書きます。

[註a] 原始はプラスの電気をもった原子核とそれをとりまくマイナスの電気をもった 電子から構成されています。大抵はプラスとマイナスが中和して中性の原子に なっていますが、外からのエネルギーの供給があると電子が飛び出して、 ばらばらになります。この現象を電離といいます。 宇宙では、電離に十分なエネルギーを持った光による「光電離」と、 原子同士の衝突によってエネルギーをもらう「衝突電離」がよく見られます。 電離すると、プラスのイオンと電子との混合気体になり、 プラズマとよばれます。

[註b]可視光では波長372.7nm、372.9nmがよく目立ちます。

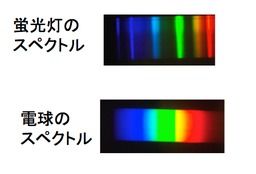

[註c] 二つのエネルギー準位の間の遷移によって光が出るときはエネルギー差 に相当する決まった振動数(波長)の光がでます。 そのような光を分光器でみると特定の波長だけの光が来ていることが分かります。 分光器をのぞくとそれは線になって見えるので、線スペクトルと呼びます。 その反対は、白熱電球の光でいろいろな波長が連続的になっているので連続 スペクトルと言います。 実験教室などで簡易分光器(フィルム状の回折格子)でみると、 蛍光灯では線スペクトルが見えます。

(クリックして拡大)

(クリックして拡大)