惑星状星雲はいろんな姿できれいですね。

比較的軽い星の最期の段階で、星は巨星になると、 星の外層を回りの空間に放出するようになります。 星自身は、やがて高温になり紫外線を出すようになります。 その紫外線を受けて、放出したガスが光って惑星状星雲として見えます。 まもなく、星はエネルギー源を失い、白色矮星になっていきます。 惑星状星雲は巨星と白色矮星への過渡期に現れる、素敵な贈り物ですね。 過渡期の星であることを意識して「惑星状星雲の中心星」といったりします。

ただ、用語の区別については、 星空案内の場面でこの「中心星」と「白色矮星」を区別しなければ ならないような場面は少ないと思われます。 実際、巨星時代の終わりには巨星の中心部分はすでに白色矮星状態になっていますし、 惑星状星雲の中心天体もHR図上でだいぶ白色矮星近くにいる場合もあるので、 大きな立場でみれば区別は深刻ではありません。 かなり立ち入った会話でなければ、区別のことで心がぎくしゃくして、 星空案内の楽しさを減らしては意味がありませんので、 ふつうは区別は曖昧でよいでしょう。 それでも、気になるかたは、 以下の「もう少し詳しく知りたい方のために」をご覧下さい。

「巨星の時代に放出したガスが中心にある星に照らされて光って惑星状星雲として 見えています。 中心にある星はやがて白色矮星になって一生を終えます。」

砂時計星雲MyCn18: 惑星状星雲の中央の青い目のような部分に白く光っているのが、白色矮星となる星です。 [2]

惑星状星雲:(キャッツアイ星雲)1500年ごとに星の外層が放出され、 現在のような玉ねぎ状の構造がつくられたと考えられている。 中心部には白色矮星が存在する。 [3]

文献

[1] 小学館の図鑑NEO「星と星座」: 渡部潤一、出雲晶子: 小学館

[2] 大宇宙101の謎: 山岡均: 河出書房新社

[3] 高等学校「地学基礎」:第一学習社

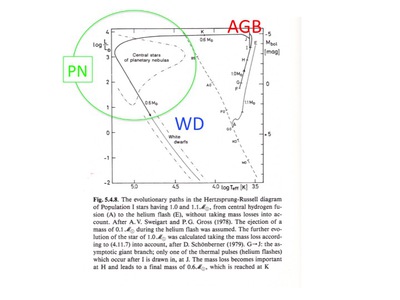

惑星状星雲(Planetary Nebula: PN)は、低/中質量星が 漸近巨星分岐相(asymptotic giant branch phase)から下図のように HR図を移動し、白色矮星(white drarf: WD)冷却相(cooling phase)に 到る途中過程において、外層(envelope)を失う際に現れる現象です。

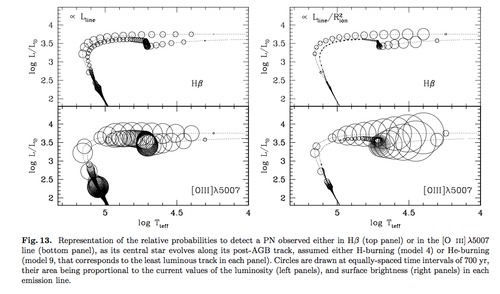

この過程で、中心星が十分に高温になり、先に放出した外層のガスを 十分にイオン化できるようになると、結果としてできる輝線星雲 (emission nebula)が十分に背景より明るくなり(特に[OIII]線)、 またサイズも十分に大きいことがあります。 この場合にPNとしてみることができるます。

AGB星からその後(post-AGB phase)にどのようなペースで外層が放出されるかと、 星がどのペースで進化するか(どのペースでイオン化に十分な光をだすようになり、 白色矮星への変化していくか)の二つのペースがうまくあうかどうかで 惑星状星雲の見え方は大きく変わってくるそうです。 惑星状星雲もさまざまで、 そのようなバラエティーを生む秘密はななかな理解が難しいようです。 (多くの研究がいまもされています。)

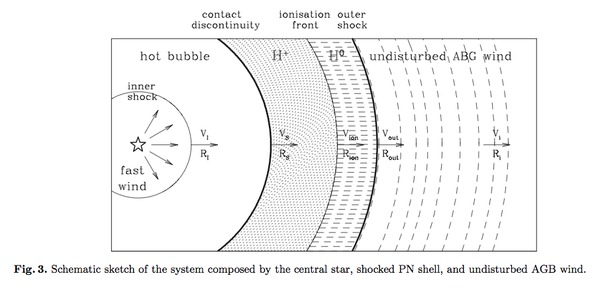

まず最初にAGB星の外層が流出する時期があり、その後、post-AGB phase ではスピードの早い外層の流出(fast wind)時期があります。 後から出たガスが先行するガスに追いつきぶつかって、 衝撃波ができ密度も上がります。

惑星状星雲はこのように結構複雑な現象ですが、おおざっぱにはこれまで みたような、巨星の質量の損失と中心に残された星が白色矮星になるまでの 過程で高温の表面から出る光が作り出す現象です。

白色矮星は重力を電子の縮退圧で支えていますが、その意味では、AGBの 星でもすでに中心部分は白色矮星の状態になっているので、 白色矮星がいつできたかは明確には言えないと思われます。

参考文献

Marigo, P., Girardi, L., Groenewegen, M.~A.~T., & Weiss, A. 2001, aap, 378, 958

Unsoeld, A., "The New Cosmos", 2002, Springer